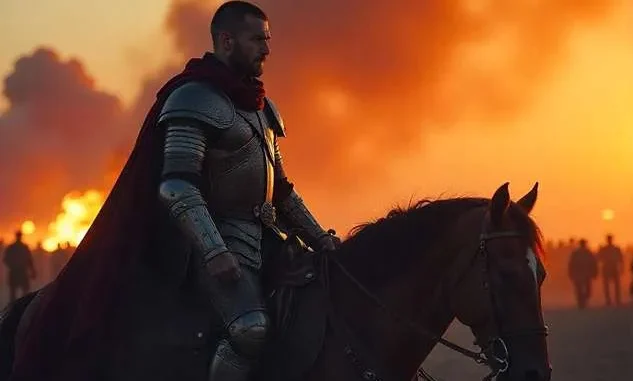

Langit Kurukshetra berwarna tembaga pudar, seolah matahari tak sanggup bersinar penuh di hari kedua belas perang suci. Di balik asap tipis dan debu pertempuran yang belum reda, Arya Drestajumena berdiri di atas keretanya. Tubuhnya dibalut zirah penuh noda darah dan jelaga, namun tubuh itu tetap tegap. Dari tempatnya, ia bisa melihat garis tengah formasi Pandawa yang mulai terkoyak. Formasi Cakrawyuha yang semula kukuh, kini retak oleh serbuan mendadak pasukan Kurawa di bawah komando Resi Durna.

Ia menggenggam erat gagang pedangnya. Nafasnya pelan tapi berat, seperti disaring oleh ribuan beban. Bukan hanya medan yang ia pertahankan hari ini, tapi nama besar ayahnya, tanah Pancala, dan sumpah keluarganya atas keadilan.

Tiba-tiba dari balik kabut pertempuran, seorang prajurit muda berlari terhuyung. Tubuhnya bersimbah darah, entah miliknya sendiri atau kawannya. Ia tersungkur tepat di bawah kereta Drestajumena dan berseru dengan suara yang nyaris patah:

“Tuanku… Raja Pancala, ayahanda paduka… telah gugur.”

Waktu mendadak diam. Debu berhenti berputar. Genderang perang terasa jauh. Drestajumena menatap prajurit itu lama, lama sekali, seolah berharap kabar itu hanya kesalahan, hanya kegilaan yang singgah di tengah medan. Tapi jauh di lubuk dadanya, ia tahu kebenarannya. Ia telah melihat panah itu—Cundamanik, berkilau biru, melesat seperti nyala petir ke tubuh Drupada. Ia tahu hanya satu tangan yang bisa memanggil panah itu: tangan gurunya sendiri, Resi Durna.

Tangannya mengepal. Jemarinya gemetar. Tapi wajahnya tetap datar, seolah dihantam badai yang tak bisa lagi menggoyahkannya.

“Di tangan Durna?”

Prajurit itu menunduk. Anggukan pelannya menyayat lebih tajam dari senjata mana pun.

Tidak ada raungan. Tidak ada tangis. Tidak ada kutukan.

Drestajumena perlahan turun dari keretanya. Ia berjalan ke arah prajurit itu, menatapnya—bukan dengan amarah, tapi dengan kesedihan yang terlalu dalam untuk bisa dibicarakan. Ia menyentuh bahu si prajurit dan berkata lirih:

“Bangkitlah. Hari ini… bukan hari untuk tenggelam.”

Kemudian ia mendongak ke langit. Seolah mencari wajah ayahnya di balik awan debu dan bara. Ia menarik napas dalam, dan tanpa berkata apa-apa lagi, kembali naik ke kereta perangnya. Ia meraih helmnya—yang semula ia tanggalkan karena panas dan kelelahan—lalu mengenakannya kembali dengan gerakan penuh wibawa.

“Ayahandaku gugur seperti raja,” katanya lantang, kepada angin dan langit. “Di medan yang ia pilih sendiri. Maka biarlah aku menjawabnya bukan dengan tangis… tapi dengan perang yang tidak akan dilupakan dunia.”

Kereta itu berderak maju. Sang sais menatapnya sejenak, menunggu aba-aba. Tapi sebelum ia berkata apa pun, Drestajumena menunduk sedikit, seperti berbicara kepada dirinya sendiri, atau mungkin kepada arwah sang ayah:

“Durna… hari ini aku belum menuntutmu. Tapi hari itu… akan datang.”

Ia mengangkat bendera Pancala tinggi-tinggi. Panji itu sempat kusut dan penuh bercak darah, tapi kini kembali tegak di udara—seperti semangatnya yang tak lagi tunduk pada duka.

Di sekelilingnya, pasukan Pandawa yang sebelumnya mulai mundur dan terpecah karena tekanan Kurawa, perlahan kembali bergerak. Drestajumena adalah bukan hanya panglima hari itu, ia adalah obor. Dan seperti ngengat yang mendekat pada cahaya, para prajurit kembali menata barisan. Pedang diangkat. Perisai disusun. Genderang perang kembali bergema, kini dengan irama yang lebih berat—dengan luka baru di dalam dada setiap ksatria.

Di tempat lain, Resi Durna berdiri di atas keretanya, masih memegang busur panjangnya. Darah di tubuhnya bukan hanya dari musuh, tapi juga dari sahabat yang ia bunuh sendiri. Matanya menyipit, seakan mencium bahwa sesuatu telah berubah.

“Drestajumena…” gumamnya. “Mungkin aku telah memulai sesuatu yang tak bisa kuakhiri.”

Di sisi Kurawa, Adipati Karna hanya diam. Ia memandangi medan yang memerah, dan tahu bahwa apa yang telah terjadi hari ini—gugurnya Drupada—adalah satu simpul baru dalam jalinan dendam dan darah. Ia tidak menyesali kematian Drupada. Tapi ia tahu, anak raja yang kehilangan ayahnya di medan Kurukshetra… adalah api yang tak mudah padam.

Matahari perlahan tenggelam, langit berubah merah seperti luka yang terbuka. Hari kedua belas Bharatayudha berakhir dengan sunyi, tapi bukan damai. Pasukan ditarik mundur saat senja menjelang. Terdengar suara panah terakhir yang dilepaskan ke udara, bukan untuk menyerang, tapi seolah menjadi doa untuk mereka yang gugur hari itu.

Di tenda Pandawa malam itu, tidak ada nyanyian. Tidak ada cerita kemenangan. Hanya bara, dan satu nama yang disebutkan berulang-ulang dalam bisikan prajurit: Drupada, raja yang gugur oleh tangan sahabatnya.

Dan satu nama lagi, dibisikkan dengan gentar oleh pihak Kurawa,

Drestajumena… yang kini tak lagi bisa dihentikan.

Leave a Reply